目录

快速导航-

诗性大地 巨变山乡 | 清溪笔记·之三 自然的箫声

诗性大地 巨变山乡 | 清溪笔记·之三 自然的箫声

-

不分行 | 癸卯笔记(节选)

不分行 | 癸卯笔记(节选)

-

不分行 | 致米沃什《咖啡馆》(外二章)

不分行 | 致米沃什《咖啡馆》(外二章)

-

不分行 | 梅花渡

不分行 | 梅花渡

-

不分行 | 青铜的色调,抑或腐蚀的铁

不分行 | 青铜的色调,抑或腐蚀的铁

-

不分行 | 圣山问道

不分行 | 圣山问道

-

不分行 | 温热的乡村

不分行 | 温热的乡村

-

不分行 | 菽有色

不分行 | 菽有色

-

不分行 | 风的散板

不分行 | 风的散板

-

诗无邪 | 把用旧的词翻新

诗无邪 | 把用旧的词翻新

-

诗无邪 | 蘑菇长在了我的头上

诗无邪 | 蘑菇长在了我的头上

-

诗无邪 | 万物从不言语

诗无邪 | 万物从不言语

-

诗无邪 | 山间有寄(外二首)

诗无邪 | 山间有寄(外二首)

-

诗无邪 | 长春轨道(外二首)

诗无邪 | 长春轨道(外二首)

-

诗无邪 | 葫芦没脾气(外三首)

诗无邪 | 葫芦没脾气(外三首)

-

诗无邪 | 灯光的方位

诗无邪 | 灯光的方位

-

诗无邪 | 柔软的雨(外二首)

诗无邪 | 柔软的雨(外二首)

-

诗无邪 | 澜沧江(外一首)

诗无邪 | 澜沧江(外一首)

-

诗无邪 | 安静(外二首)

诗无邪 | 安静(外二首)

-

诗无邪 | 斑迹(外一首)

诗无邪 | 斑迹(外一首)

-

室内乐 | 乌贼悄悄隐藏自己的骨架

室内乐 | 乌贼悄悄隐藏自己的骨架

-

室内乐 | 在林间

室内乐 | 在林间

-

旁白 | 喜欢

旁白 | 喜欢

-

行旅 | 开普敦的面具

行旅 | 开普敦的面具

-

会客厅 | 青城派第36代掌门 刘绥滨

会客厅 | 青城派第36代掌门 刘绥滨

-

会客厅 | 师父彭元植(外一篇)

会客厅 | 师父彭元植(外一篇)

-

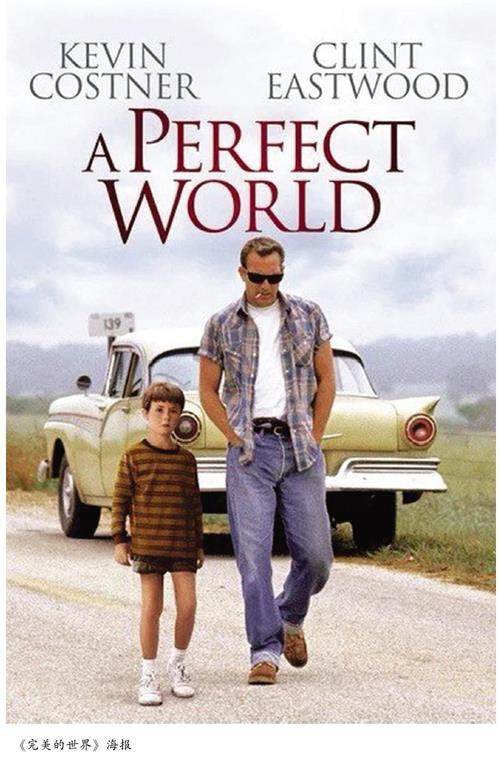

艺术志 | 《完美的世界》:一场特别的成长之旅

艺术志 | 《完美的世界》:一场特别的成长之旅

-

艺术志 | “意义”这种疾病

艺术志 | “意义”这种疾病

-

读本 | 朝花朝拾

读本 | 朝花朝拾

登录

登录