目录

快速导航-

本期头条 | 第一功名只赏诗

本期头条 | 第一功名只赏诗

-

本期头条 | 李元洛:诗文化散文的树旗人

本期头条 | 李元洛:诗文化散文的树旗人

-

本期头条 | 学术研究之外

本期头条 | 学术研究之外

-

本期头条 | 贯通古今,融汇中西

本期头条 | 贯通古今,融汇中西

-

本期头条 | 李元洛主要著述目录

本期头条 | 李元洛主要著述目录

-

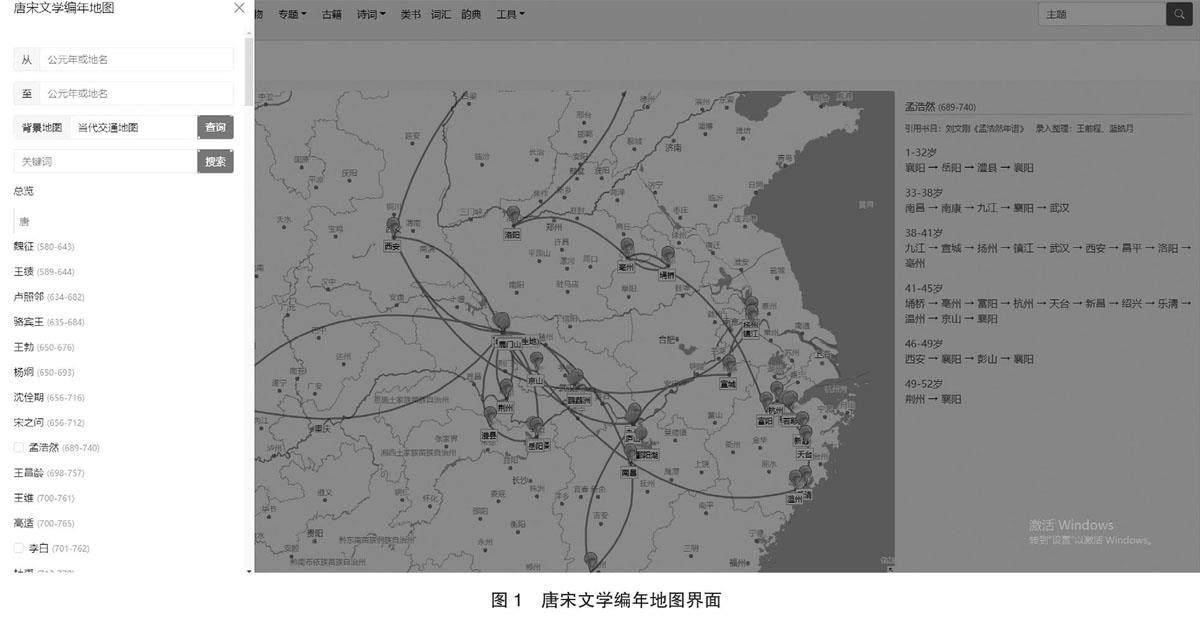

大家讲谭 | 唐宋文学编年地图里的诗词奥妙与文旅路线

大家讲谭 | 唐宋文学编年地图里的诗词奥妙与文旅路线

-

大家讲谭 | 《水浒传》之风土

大家讲谭 | 《水浒传》之风土

-

青年在场 | 汉字革命”的历史与神话

青年在场 | 汉字革命”的历史与神话

-

青年在场 | “发展”的隐曲与顿挫

青年在场 | “发展”的隐曲与顿挫

-

学会聚焦 | 主持人语:什么是中国现代文学研究的“真问题”与“大问题”

学会聚焦 | 主持人语:什么是中国现代文学研究的“真问题”与“大问题”

-

学会聚焦 | 学术研究的“预流”与“素心”

学会聚焦 | 学术研究的“预流”与“素心”

-

学会聚焦 | 现代文学文体形式研究

学会聚焦 | 现代文学文体形式研究

-

学会聚焦 | 语言问题是中国现当代文学研究的真问题

学会聚焦 | 语言问题是中国现当代文学研究的真问题

-

学会聚焦 | 现代文学研究如何关切“历史中的人”

学会聚焦 | 现代文学研究如何关切“历史中的人”

-

学会聚焦 | 答客问

学会聚焦 | 答客问

-

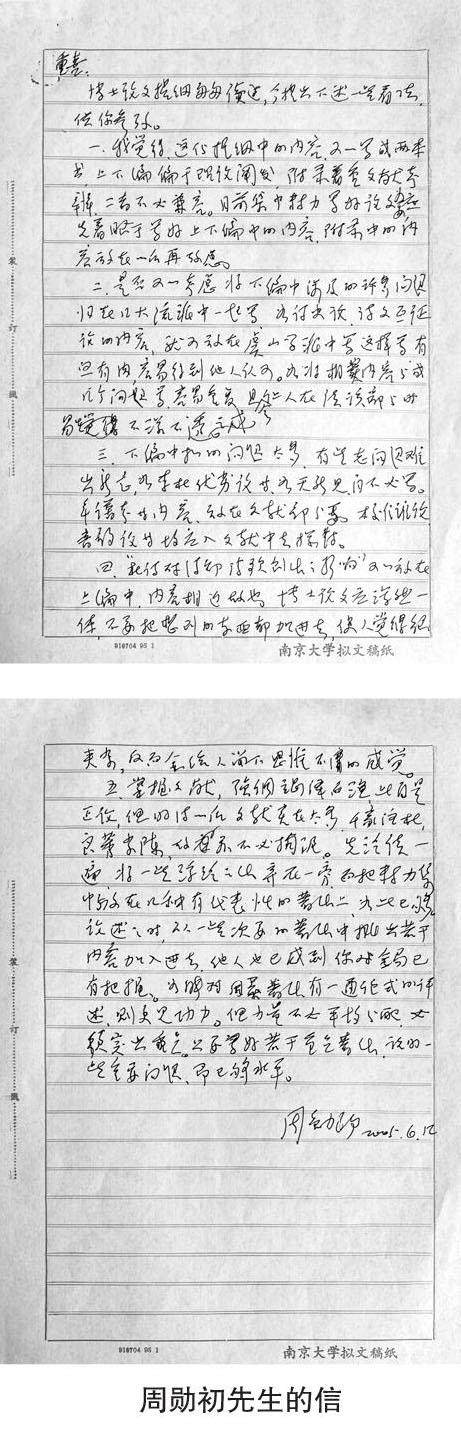

精神肖像 | 周勋初先生教给我们的事

精神肖像 | 周勋初先生教给我们的事

-

精神肖像 | 我的老师周勋初先生

精神肖像 | 我的老师周勋初先生

-

精神肖像 | 揆端推类 执一应万

精神肖像 | 揆端推类 执一应万

-

精神肖像 | 周勋初先生袪我文献之惑

精神肖像 | 周勋初先生袪我文献之惑

-

精神肖像 | 在人间,在天堂,并无分别

精神肖像 | 在人间,在天堂,并无分别

-

精神肖像 | 我所认识的周勋初先生

精神肖像 | 我所认识的周勋初先生

-

语文讲堂 | 徐中玉与朱自清的文字相知:以书评和国文教学为中心

语文讲堂 | 徐中玉与朱自清的文字相知:以书评和国文教学为中心

-

语文讲堂 | 是表达孤独还是自得其乐

语文讲堂 | 是表达孤独还是自得其乐

-

百家茶座 | 惠州东坡

百家茶座 | 惠州东坡

-

百家茶座 | 秉烛者:一个关于“知识分子”的时代命题

百家茶座 | 秉烛者:一个关于“知识分子”的时代命题

-

百家茶座 | 功名一梦同驹隙,诗酒情怀胜少年

百家茶座 | 功名一梦同驹隙,诗酒情怀胜少年

登录

登录