目录

快速导航-

关注 | 撒哈拉没有尽头

关注 | 撒哈拉没有尽头

-

关注 | 没有故土的人

关注 | 没有故土的人

-

小说 | 福 山

小说 | 福 山

-

小说 | 蒂 妮

小说 | 蒂 妮

-

散文 | 少年气

散文 | 少年气

-

散文 | 蒲松龄的风骨

散文 | 蒲松龄的风骨

-

散文 | 苦 草

散文 | 苦 草

-

散文 | 融入这片山

散文 | 融入这片山

-

望远镜 | 迷 宫

望远镜 | 迷 宫

-

望远镜 | 黄粱堆

望远镜 | 黄粱堆

-

望远镜 | 山 魈

望远镜 | 山 魈

-

望远镜 | 要不要来点盐

望远镜 | 要不要来点盐

-

望远镜 | 瑞阳嗲和杜马地木塔

望远镜 | 瑞阳嗲和杜马地木塔

-

望远镜 | 渗 水

望远镜 | 渗 水

-

望远镜 | “去个人化”与这一代人的“文学性”

望远镜 | “去个人化”与这一代人的“文学性”

-

笔谈 | 文学读者:六个瞬间

笔谈 | 文学读者:六个瞬间

-

笔谈 | 空间及其意义

笔谈 | 空间及其意义

-

笔谈 | 时空遥感:一位青年作家的经典阅读

笔谈 | 时空遥感:一位青年作家的经典阅读

-

笔谈 | 飞翔,漫游与掘洞

笔谈 | 飞翔,漫游与掘洞

-

回眸 | 念楼随笔几则

回眸 | 念楼随笔几则

-

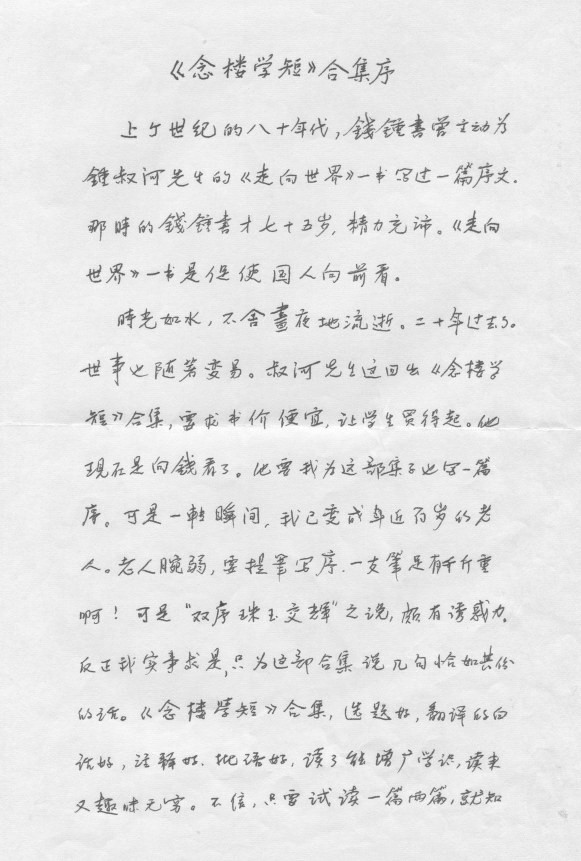

回眸 | 《念楼学短合集》五人序

回眸 | 《念楼学短合集》五人序

-

回眸 | 自己的水杯

回眸 | 自己的水杯

-

回眸 | 与叔河先生交往二三事

回眸 | 与叔河先生交往二三事

-

回眸 | “休将大任卸双肩”

回眸 | “休将大任卸双肩”

-

国际文坛 | 沉重

国际文坛 | 沉重

-

诗界 | 没有一片雪花能高过天空

诗界 | 没有一片雪花能高过天空

-

诗界 | 礼物

诗界 | 礼物

-

诗界 | 分货员滑开铁门

诗界 | 分货员滑开铁门

-

诗界 | 来回切换的浪花

诗界 | 来回切换的浪花

-

诗界 | 临摹一片幽深的风景

诗界 | 临摹一片幽深的风景

-

诗界 | 风滚草长满了那条石油路

诗界 | 风滚草长满了那条石油路

-

诗界 | 一条宣传片的拍摄报告

诗界 | 一条宣传片的拍摄报告

-

诗界 | 文案工作者的自白

诗界 | 文案工作者的自白

-

诗界 | 喂养一头考勤机

诗界 | 喂养一头考勤机

-

诗界 | 我在楼顶睡着了

诗界 | 我在楼顶睡着了

-

诗界 | 寻找“此在”的万般可能

诗界 | 寻找“此在”的万般可能

登录

登录