目录

快速导航-

编辑部札记 | 黑虎虾与路径依赖

编辑部札记 | 黑虎虾与路径依赖

-

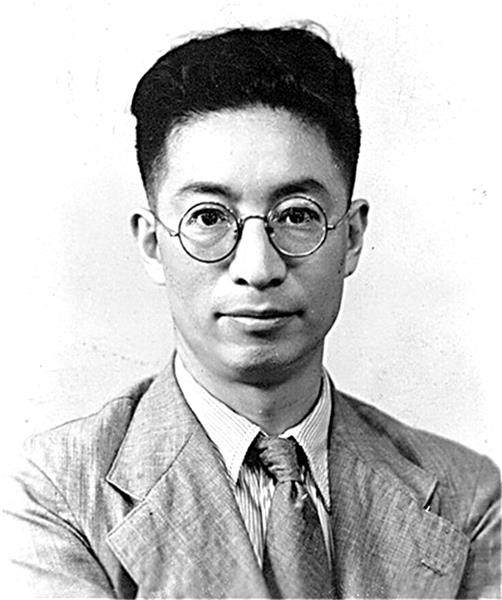

| 郑振铎与新文学社团、刊物、作家群

| 郑振铎与新文学社团、刊物、作家群

-

| 重返通灵之所

| 重返通灵之所

-

| 重写初民世界的历史

| 重写初民世界的历史

-

| 古典今用

| 古典今用

-

| 说张元幹《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》

| 说张元幹《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》

-

| 梅川书舍札记(十一)

| 梅川书舍札记(十一)

-

| 旧体诗的回马枪

| 旧体诗的回马枪

-

| 图形·画影·画影图形

| 图形·画影·画影图形

-

| 金字塔的底部

| 金字塔的底部

-

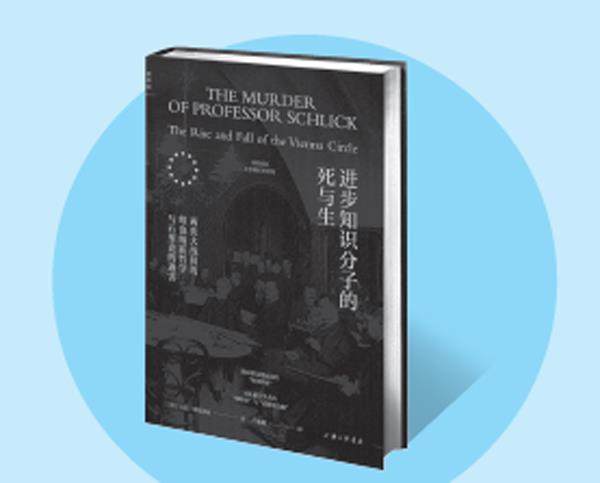

书间道 | 维也纳的璀璨时光

书间道 | 维也纳的璀璨时光

-

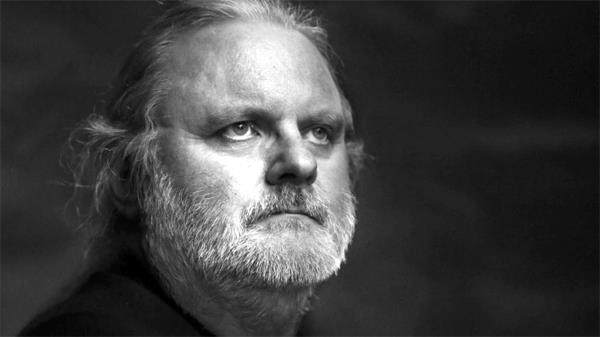

书间道 | 《三部曲》:现在我们驶入生活

书间道 | 《三部曲》:现在我们驶入生活

-

书间道 | “涂鸦社”的格列佛

书间道 | “涂鸦社”的格列佛

-

书间道 | 永远这只眼

书间道 | 永远这只眼

-

书间道 | 情感之泉涌起之后

书间道 | 情感之泉涌起之后

-

书间道 | 雪崩于无声之时

书间道 | 雪崩于无声之时

-

书间道 | 甘丹·梅亚苏的另一种“虚构”

书间道 | 甘丹·梅亚苏的另一种“虚构”

-

书间道 | 宝树园藏书闲话

书间道 | 宝树园藏书闲话

-

书间道 | 李霖灿:观雪看画

书间道 | 李霖灿:观雪看画

登录

登录