目录

快速导航-

中篇小说 | 歧园

中篇小说 | 歧园

-

短篇小说 | 木棉或鲇鱼

短篇小说 | 木棉或鲇鱼

-

短篇小说 | 海南兄弟

短篇小说 | 海南兄弟

-

短篇小说 | 堂嫂

短篇小说 | 堂嫂

-

短篇小说 | 闲人

短篇小说 | 闲人

-

生活随笔 | 老舅

生活随笔 | 老舅

-

生活随笔 | 三十年教龄

生活随笔 | 三十年教龄

-

生活随笔 | 还是应该常去看望一下土地

生活随笔 | 还是应该常去看望一下土地

-

生活随笔 | 遗书

生活随笔 | 遗书

-

生活随笔 | 老家的灯盏

生活随笔 | 老家的灯盏

-

生活随笔 | 登老白山记

生活随笔 | 登老白山记

-

生活随笔 | 大病一场

生活随笔 | 大病一场

-

生活随笔 | “花瑶”之谜

生活随笔 | “花瑶”之谜

-

生活随笔 | 参差烟树五湖东

生活随笔 | 参差烟树五湖东

-

生活随笔 | 渭北人物

生活随笔 | 渭北人物

-

生活随笔 | 情为何物

生活随笔 | 情为何物

-

生活随笔 | 炕上的城堡

生活随笔 | 炕上的城堡

-

生活随笔 | 脚印

生活随笔 | 脚印

-

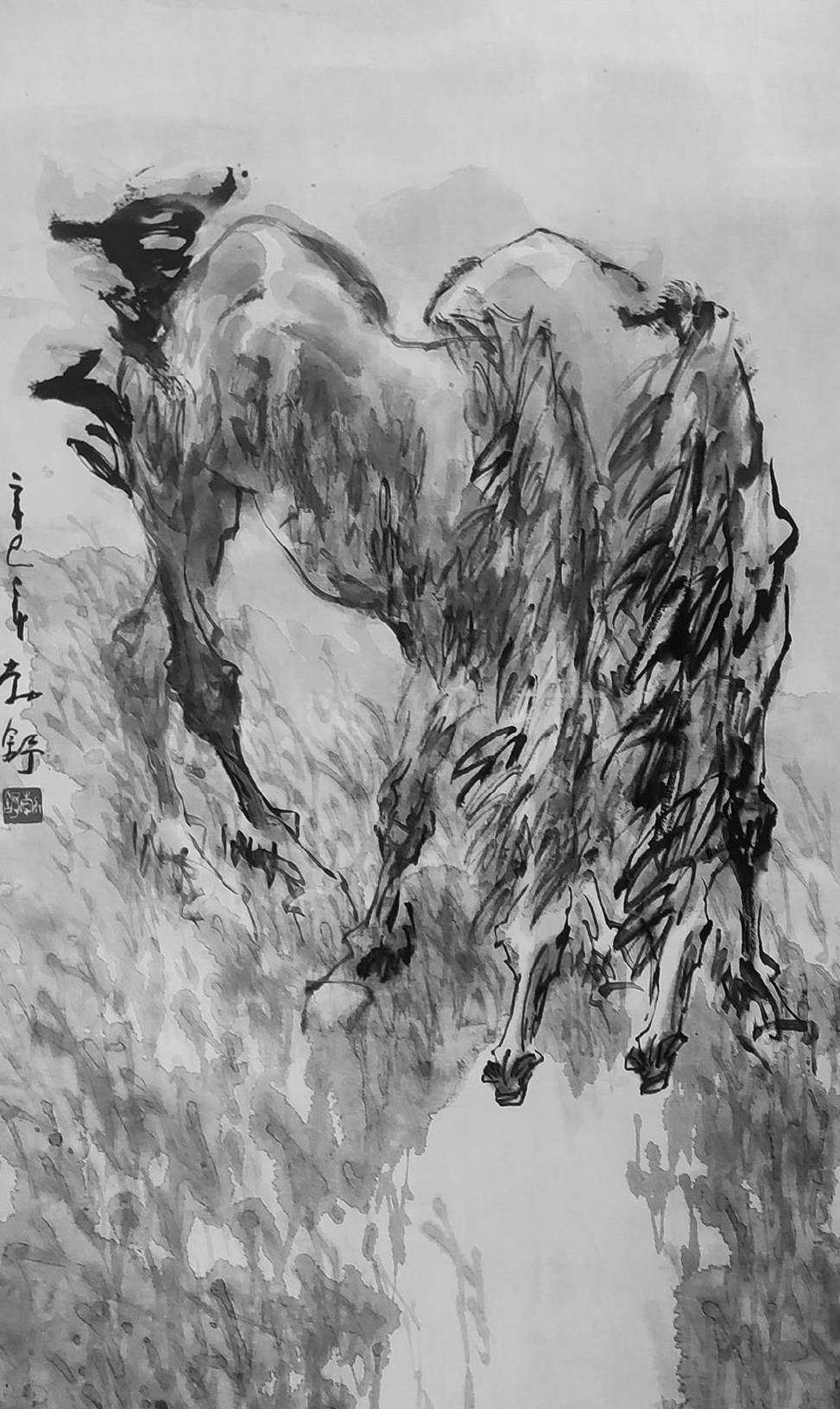

生活随笔 | 废鹰

生活随笔 | 废鹰

-

生活随笔 | 龙脊路上的酸婆

生活随笔 | 龙脊路上的酸婆

-

生活随笔 | 妈妈的黑夜来得很慢

生活随笔 | 妈妈的黑夜来得很慢

-

生活随笔 | 菊花朵朵

生活随笔 | 菊花朵朵

-

生活随笔 | 三轮车夫

生活随笔 | 三轮车夫

-

生活随笔 | 苏东坡三次张望西塞山

生活随笔 | 苏东坡三次张望西塞山

-

生活随笔 | 茶事二题

生活随笔 | 茶事二题

-

生活随笔 | “鸡蛋捞面”二题

生活随笔 | “鸡蛋捞面”二题

-

生活随笔 | 过年,那抹不去的淡淡乡愁

生活随笔 | 过年,那抹不去的淡淡乡愁

-

生活随笔 | 爷爷的山河

生活随笔 | 爷爷的山河

-

生活随笔 | 回家路上

生活随笔 | 回家路上

-

生活随笔 | 店头荸荠三根葱

生活随笔 | 店头荸荠三根葱

-

生活随笔 | 对话

生活随笔 | 对话

-

生活随笔 | 分红记

生活随笔 | 分红记

-

文讯 | 彭学明《爹》书写湘西父辈史诗

文讯 | 彭学明《爹》书写湘西父辈史诗

-

写作课 | 小说有什么了不起

写作课 | 小说有什么了不起

登录

登录