目录

快速导航-

品行 | 探秘“月亮之都”

品行 | 探秘“月亮之都”

-

品行 | 漫步颐和园

品行 | 漫步颐和园

-

品行 | 徒步高黎贡山

品行 | 徒步高黎贡山

-

品行 | 烟雨柳江

品行 | 烟雨柳江

-

品味 | 一碟辣酱

品味 | 一碟辣酱

-

品味 | 打年糕

品味 | 打年糕

-

品味 | 过年萝卜

品味 | 过年萝卜

-

品味 | 古人如何花式吃豆腐

品味 | 古人如何花式吃豆腐

-

品味 | 饮食姿态

品味 | 饮食姿态

-

品言 | 忘记有一盆花

品言 | 忘记有一盆花

-

品言 | 每片叶子都有自己的声音

品言 | 每片叶子都有自己的声音

-

品言 | 人到无求品自高

品言 | 人到无求品自高

-

品言 | 如果觉得有意义,那就是意义

品言 | 如果觉得有意义,那就是意义

-

品言 | 中年归向求知

品言 | 中年归向求知

-

品艺 | 鹤的舞蹈

品艺 | 鹤的舞蹈

-

品艺 | 散文是聊天艺术

品艺 | 散文是聊天艺术

-

品艺 | 再谈读书

品艺 | 再谈读书

-

品艺 | 最难写的是书评

品艺 | 最难写的是书评

-

品相 | 迟行

品相 | 迟行

-

品相 | 春风慈惠 枯木不染

品相 | 春风慈惠 枯木不染

-

品相 | 夜归者的礼物

品相 | 夜归者的礼物

-

品相 | 他乡过春节

品相 | 他乡过春节

-

品相 | 寻找黑夜

品相 | 寻找黑夜

-

品情 | 回家二百八十里

品情 | 回家二百八十里

-

品情 | 以爱之名

品情 | 以爱之名

-

品情 | 母亲与猫

品情 | 母亲与猫

-

品情 | 想念

品情 | 想念

-

品情 | “卑微”的父亲

品情 | “卑微”的父亲

-

品物 | 旧书

品物 | 旧书

-

品物 | 故乡手记

品物 | 故乡手记

-

品物 | 不在意版本品相

品物 | 不在意版本品相

-

品物 | 插秧

品物 | 插秧

-

品物 | 空白笔记本

品物 | 空白笔记本

-

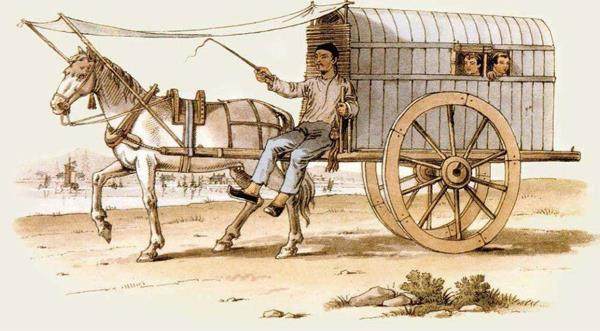

品史 | 再尝“道旁苦李”

品史 | 再尝“道旁苦李”

-

品史 | 贵适志乎

品史 | 贵适志乎

-

品史 | 古代怎么判未成年人犯罪

品史 | 古代怎么判未成年人犯罪

-

品史 | 领先一千年的宋人审美

品史 | 领先一千年的宋人审美

-

品史 | 如何做到名传天下

品史 | 如何做到名传天下

登录

登录